特別警報・警報・注意報と避難情報(客員教授 井筒潤)

静岡県立大学グローバル地域センター客員教授 井筒 潤

中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター

中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター

気象庁では気象、地象(地震動および火山現象など)、津波、高潮、波浪および洪水についての「一般の利用に適合する予報及び警報」をしなければならないことが気象業務法第十三条で定められています。2013年5月30日施行の改正気象業務法第十三条の二で、予想される現象が特に異常であるため重大な災害のおこるおそれが著しく大きい場合として「特別警報」をすることが定められ、2013年8月30日より運用が開始されています。

天気予報などでもよく耳にすると思いますが、警報は大雨、洪水、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の7種類あり、注意報は上記7種類(注意報の場合、暴風警報は強風注意報に、暴風雪警報は風雪注意報にそれぞれ名称が変わります)の他に雷、濃霧、乾燥、なだれ、着氷、着雪、融雪、霜、低温の9種類を含めた16種類あります。「〇〇特別警報」という名称で発表されるものは、大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報、大雪特別警報、暴風雪特別警報の6種類あります。

地震動の揺れの予測である緊急地震速報では、観測された揺れや予想された震度などの条件で、注意報に相当する緊急地震速報(予報)、警報に相当する緊急地震速報(警報)、特別警報に相当する緊急地震速報(特別警報)が発表されます。具体的には、地震計による観測で加速度が100 gal(galは加速度の単位で1 gal = 1 cm/s2)を超えた場合や、推定マグニチュードが3.5 以上、最大震度が3以上、または長周期地震動階級が1以上と予想された場合に緊急地震速報(予報)が発表されます。2か所の地震計で地震波が観測されて、震度5弱以上または長周期地震動階級3以上を予想した場合は緊急地震速報(警報)が発表され、2か所の地震計で地震波が観測されて、震度6弱以上または長周期地震動階級4以上を予想した場合は緊急地震速報(特別警報)となります。

震度は地表の揺れの程度を示す指標ですが、高層ビルはより長い周期の揺れで共振して大きく揺れるので、高層ビルの高層階のゆれの程度は震度からはわかりません。そこで、1から4までの長周期地震動階級を導入した長周期地震動に関する観測情報が2013年3月28日から試験運用され、2019年3月19日から本運用を開始、2023年2月1日より上記のように緊急地震速報の発表条件に組み込まれました。長周期地震動階級は1.5秒から8秒まで地震の揺れの速度から求めており、東日本大震災の際には、仙台空港や東京国際空港(羽田空港)などで階級4、そのほか関東地域の広い範囲で階級3が記録されています[1]。

津波に関しても規模により階級分けがされており、0.2 m以上1 m未満の津波を予想した場合は津波注意報、1 m以上3 m未満の津波を予想した場合は津波警報、3 m以上の津波を予想した場合には大津波警報が発表され、大津波警報は特別警報に位置付けられています。東日本大震災のような巨大地震では破壊の開始から終了までに数分を要するため、地震の規模を把握するのに時間がかかります。東日本大震災の際は地震発生直後の過小評価された地震の規模に応じた低い高さの津波予想が発表され、それが避難の遅れにつながったことを踏まえ、現在では巨大地震の直後では、津波警報の場合は「高い津波」、大津波警報の場合は「巨大な津波」と発表し、地震の規模など全体像が判明してから具体的な数値(1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 10 m以上など)を発表するようになっています。

火山に関する情報は、地元自治体と協議して事前に定めた噴火警戒レベルと避難計画が運用されている場合(49火山)は次のように定められています。レベル1の「噴火予報」では活火山であることに留意した上で特に規制はありません。レベル2の「火口周辺警報」では火口周辺規制、レベル3の「噴火警報(火口周辺)」では入山規制が行われ、レベル2とレベル3は警報として扱われます。レベル4の「噴火警報」では高齢者等の避難が行われ、レベル5の「噴火警報(居住地域)」では居住者の避難が行われ、レベル4とレベル5は特別警報として扱われます [3]。

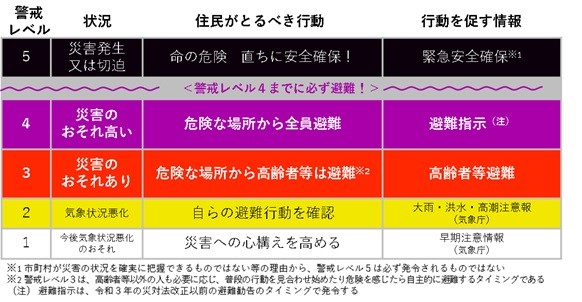

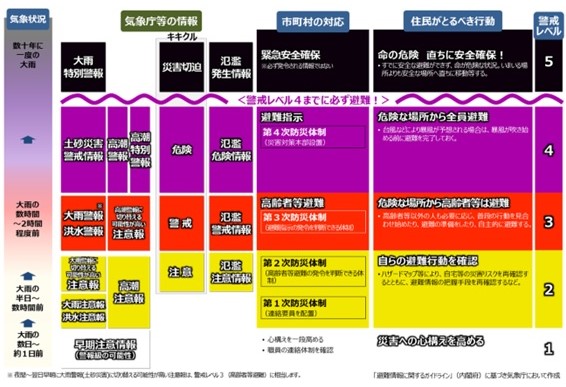

災害が発生することが予測される場合、災害発生のおそれの高まりに応じて5段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」とを関連付けるものとして、図1に示すように警戒レベルが「避難情報に関するガイドライン」[4]で定められています。警戒レベル4は避難勧告と避難指示がありましたが、避難指示に一本化されています。避難行動としては安全な場所に移動する「立ち退き避難」が基本ですが、避難が遅れたり、急激に災害が切迫したりなどで、立ち退き避難すること自体に危険が伴う場合は、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所(洪水の際では上階への移動や、がけ崩れに対してがけから離れた部屋に移動するなど)へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」になります。図2のように、気象庁で発表する各種警報、特別警報と警戒レベルが関連付けられており、市町村が避難情報を発表する基準となるようにしています[5]。

災害発生が予想されるとき、および災害発生時には気象庁や市町村からかなり多くの情報が発表されます。避難が必要な時になってそれらすべてを把握するのは非常に困難ですので、あらかじめハザードマップなどで自宅周辺の災害リスクや避難経路など十分に確認をすることが大切です。

参考文献・参考URL

[1] 気象庁 過去の過去の長周期地震動における長周期地震動階級の事例

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/ltpgm_explain/ltpgm_level_example.pdf

[2] 津波警報等の発表状況の推移, 平成23年3月 地震・火山月報(防災編)

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/2011_03_11_tohoku/tsunami_warning.pdf

[3] 気象庁 リーフレット「噴火警報と噴火警戒レベル」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/funka/funka.pdf

[4] 内閣府 避難情報に関するガイドライン

https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

[5] 気象庁 防災気象情報と警戒レベルとの対応について

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html