のど元過ぎればでは済まされない“気候変動”(客員教授 岩田孝仁)

静岡県立大学グローバル地域センター客員教授静岡大学防災総合センター 特任教授 岩田孝仁

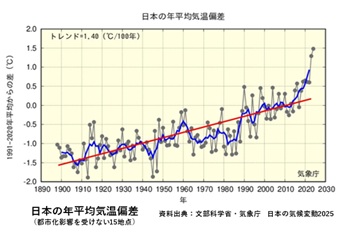

今年3月に発表された「日本の気候変動2025」(文部科学省・気象庁)によると、日本の年平均気温偏差(都市化の影響が比較的小さい15地点)は最近の100年間で1.40℃上昇したことが報告された。5年前の「日本の気候変動2020」で報告された1.28℃上昇に比べると、特に近年の気温上昇が反映されたのか、気温の上昇率は一層大きくなっている。世界の100年当りの年平均気温の上昇が0.77℃であることに比べても、はるかに急である。

地球温暖化の進行による影響は、日本列島でも様々な分野で深刻に現れている。例えば、35℃以上を記録する猛暑日の発生は、この100年間に2.6倍に増え、近年はその出現が特に頻繁である。2021年度から運用が始まった熱中症警戒アラートは、以前は夏でも過ごしやすかった北海道でも今年は頻繁に発表されるようになった。例年9月1日頃に実施してきた静岡県の総合防災訓練も、今年は10月19日に実施されることとなった。

各地での高温現象の継続は、私たちの生活だけでなく農作物の生育にも影響を与え始めている。日本の代表的な農作物である水稲栽培についても、現時点では高温耐性品種への切り替えにより一定の収量や品質が何とか確保されているが、さらに温暖化が進むことへの懸念は払拭されていない。(参考:令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート、令和7年3月28日、農林水産省農産局農業環境対策課)

日本近海の海水温の上昇も顕著で、100年あたり1.33℃の上昇を観測している。黒潮など海流の蛇行による影響はあるものの、世界平均の2倍以上の上昇率である。特に、北海道の太平洋沿岸や日本海の海水温上昇が顕著である。こうした海水温の上昇や海流の変化は、日本人になじみ深いサンマ、スルメイカ、サケの漁獲量の大幅な減少など、魚介類の分布や資源量に影響を与え始めている。水揚量の減少や漁場の沖合化による燃油等の費用の増加、出漁の見合わせなど、漁業経営にも大きな影響が出てきている。(参考:令和6年水産白書)。

雨の降り方にも変化が見られる。1年間に降る総降水量は過去130年を通じてそれほど大きな変化は見られない。しかし、1時間の降水量80㎜以上や1日の降水量300㎜以上といった極端な大雨を観測した日の発生頻度は、1980年頃と比較して最近の10年間は2倍に増加した。このため、近年は毎年のように記録的な大雨が各地で観測されている。こうした現状も踏まえ、従来の治水対策をより広域の流域全体で、水利用を含む総合的な対策として取り組む「流域治水」へと大きく切り替えていく必要がある。

筆者が参加する国土交通省の天竜川流域委員会でもこの点が議論され、天竜川水系の河川整備計画が2024年7月に改訂された。地球温暖化を踏まえ、平均気温が2℃上昇することを前提に、流域の降水量増加を想定したピーク時の河川流量の設定の見直しが行われた。例えば基準の一つである浜松市天竜区の鹿島観測点付近では、従来の毎秒15,000㎥から16,400㎥へと、1,400㎥の増加が見込まれている。こうした見直しは全国で進められており、洪水から流域住民の安全を守るためには、ピーク時の河川流量増加に対応できるよう、河川堤防やダムなどによる洪水調整能力をさらに向上させることが必要となる。このため、ダムの利水・治水機能の再編や、河川堤防の再整備、都市の排水能力向上など、多方面にわたる事業への影響が避けられない。

これは地球温暖化がもたらす影響の一例に過ぎないが、国民の安全はもとより国土や産業構造を揺るがしかねない地球規模での気候変動に日本列島は今まさに直面している。日本の総力を挙げてどう対応して乗り切るかを検討し、実行していかなければならない。本来は、こうした中長期を見据えた政策は国政の中でしっかり議論されるべきであろう。各省庁から気候変動に関する解析やレポートは公表されているものの、表立っての政策議論がほとんど聞こえてこない。今年7月の参議院選挙でも、各政党が呼びかける政策の中で気候変動対策の議論がほとんど無かったことに大変な危機感を抱いている。

(本コラムは、2025年7月30日発行の静岡新聞「時評」掲載の筆者の寄稿文の一部を引用していることをお断りしておく。)

各地での高温現象の継続は、私たちの生活だけでなく農作物の生育にも影響を与え始めている。日本の代表的な農作物である水稲栽培についても、現時点では高温耐性品種への切り替えにより一定の収量や品質が何とか確保されているが、さらに温暖化が進むことへの懸念は払拭されていない。(参考:令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート、令和7年3月28日、農林水産省農産局農業環境対策課)

日本近海の海水温の上昇も顕著で、100年あたり1.33℃の上昇を観測している。黒潮など海流の蛇行による影響はあるものの、世界平均の2倍以上の上昇率である。特に、北海道の太平洋沿岸や日本海の海水温上昇が顕著である。こうした海水温の上昇や海流の変化は、日本人になじみ深いサンマ、スルメイカ、サケの漁獲量の大幅な減少など、魚介類の分布や資源量に影響を与え始めている。水揚量の減少や漁場の沖合化による燃油等の費用の増加、出漁の見合わせなど、漁業経営にも大きな影響が出てきている。(参考:令和6年水産白書)。

雨の降り方にも変化が見られる。1年間に降る総降水量は過去130年を通じてそれほど大きな変化は見られない。しかし、1時間の降水量80㎜以上や1日の降水量300㎜以上といった極端な大雨を観測した日の発生頻度は、1980年頃と比較して最近の10年間は2倍に増加した。このため、近年は毎年のように記録的な大雨が各地で観測されている。こうした現状も踏まえ、従来の治水対策をより広域の流域全体で、水利用を含む総合的な対策として取り組む「流域治水」へと大きく切り替えていく必要がある。

筆者が参加する国土交通省の天竜川流域委員会でもこの点が議論され、天竜川水系の河川整備計画が2024年7月に改訂された。地球温暖化を踏まえ、平均気温が2℃上昇することを前提に、流域の降水量増加を想定したピーク時の河川流量の設定の見直しが行われた。例えば基準の一つである浜松市天竜区の鹿島観測点付近では、従来の毎秒15,000㎥から16,400㎥へと、1,400㎥の増加が見込まれている。こうした見直しは全国で進められており、洪水から流域住民の安全を守るためには、ピーク時の河川流量増加に対応できるよう、河川堤防やダムなどによる洪水調整能力をさらに向上させることが必要となる。このため、ダムの利水・治水機能の再編や、河川堤防の再整備、都市の排水能力向上など、多方面にわたる事業への影響が避けられない。

これは地球温暖化がもたらす影響の一例に過ぎないが、国民の安全はもとより国土や産業構造を揺るがしかねない地球規模での気候変動に日本列島は今まさに直面している。日本の総力を挙げてどう対応して乗り切るかを検討し、実行していかなければならない。本来は、こうした中長期を見据えた政策は国政の中でしっかり議論されるべきであろう。各省庁から気候変動に関する解析やレポートは公表されているものの、表立っての政策議論がほとんど聞こえてこない。今年7月の参議院選挙でも、各政党が呼びかける政策の中で気候変動対策の議論がほとんど無かったことに大変な危機感を抱いている。

(本コラムは、2025年7月30日発行の静岡新聞「時評」掲載の筆者の寄稿文の一部を引用していることをお断りしておく。)